Préambule

La présente page a pour bût d'étudier

:

-- le principe général de la réutilisation des

eaux usées traitées en sortie de station d'épuration,

-- la faisabilité éventuelle à appliquer à

la station d'épuration d'Hyères comme suggéré

par un certain nombre de personnes.

Ceci n'est qu'une réflexion personnelle

à partir d'une collecte d'informations et de documents regroupés

sur cette page.

Vos remarques, suggestions

et compléments d'informations sur ce sujet seront les bienvenues

pour la connaissance de tous.

Qu'est-ce

que la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)

?

Elle

consiste à recycler l’eau déjà utilisée

pour l’utiliser à nouveau, dans la majorité des

cas pour des usages différents.

Le film

ci-après vous permet d'avoir une vision globale du fonctionnement

d'une station d'épuration ainsi que de l'utilisation de la REUT.

En

quoi consiste-t-elle ?

La mise en œuvre de la REUT

commence à la sortie de la

station d"épuration après les traitements primaires

et secondaires.

A ce stade, dans la grande majorité des cas, les effluents

sont épurés à environ 95%, cependant,

divers micropolluants ne sont pas éliminés, car

lors de la conception des installations, les normes en vigueur

ne le prévoyaient pas.

Clic

sur les images ci-dessous --> Zoom

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Comment

traiter les EU en fonction des différents usages projetés

?

En fonction des usages envisagés

à partir des eaux usées traitées qui seront réutilisées,

le traitement de celles-ci sera plus ou moins poussé.

Les technologies fréquemment mises en œuvre sont :

-- La filtration : filtration sur

sable, sur disques ou par membrane (ultrafiltration, osmose inverse)

-- La désinfection (Chloration, rayonnement ultra-violet, ozonation…)

Pour certains usages, notamment

ceux visant la potabilisation, des technologies complémentaires

sont mises en œuvre :

-- Adsorption sur charbon actif,

ozonation ou filtration par ultrafiltration membranaire (osmose inverse)

pour l’élimination des micropolluants et

pour inactiver les bactéries, virus et parasites.

-- Nanofiltration, osmose inverse, électrodyalyse pour l’élimination

de la salinité et de certains minéraux.

Avant d’être envoyée

dans le réseau, l’eau subit enfin des contrôles de

qualité et une chloration, assurant un effet désinfectant

qui dure dans le temps afin que la qualité de l’eau obtenue

ne se détériore pas durant la distribution.

Pourquoi réutiliser les

eaux usées ?

Depuis quelques années, nous entrons

dans une période ou l'eau devient de plus en plus rare dans certaines

régions et dans certains pays avec des sécheresses de

plus en plus nombreuses.

La REUT est une approche logique pour répondre aux défis

mondiaux de l’eau.

Elle permet notamment de limiter

les prélèvements dans les ressources en eau brute de bonne

qualité qui ne nécessitent qu'un simple traitement de

stérilisation.

Tant qu'il y a de l'eau facilement disponible, on rejette les eaux usées

traitées en sortie de station d’épuration dans l’environnement

sans chercher à les revaloriser, car c'est plus facile et celà

a un coût négligeable.

La gestion des risques sanitaires et environnementaux doit servir de

pierre angulaire, afin de sécuriser l’ensemble des usages

potentiels. Il s’agit donc d’une solution inscrite dans

la transition vers une économie circulaire qui permet de s'adapter

au changement climatique et à la transformation des modes de

consommation.

Comment

mettre en place un projet de réutilisation de l'eau (REUT) ?

Les projets de réutilisation

des eaux usées sont de plus en plus populaires en raison principalement

de la raréfraction des ressources en eau, des avantages économiques

et environnementaux qu’ils offrent.

Pour mettre en place un tel projet, il convient de déterminer

:

- les sources d’eau disponibles ; eaux usées traitées,

eaux de pluie etc ...

- le lieu qui finalisera le traitement des eaux usées avant leur

mise en distribution,

- les différents types d'utilisation des eaux usées traitées

qui conditionneront les différents traitements à réaliser,

- les lieux et l'importance des stockages à prévoir avant

leur mise en distribution,

- les réseaux et les installations à mettre en place pour

amener ces différents types d'eaux recyclées jusqu'aux

lieux de desserte.

- le coût des investissements, des dépenses de fonctionnement

et de l'entretien des installations.

La

durée de constitution d’un dossier de REUT est rarement

inférieure à 5 ans. Il peut se passer jusqu’à

15 ans entre la première idée du projet et le dépôt

du dossier de demande d’autorisation.

Face à de tels délais, la réussite de certains

projets peut sans doute être gênée par l’évolution

rapide du cadre réglementaire entre 2010 et 2017.

Réf --> Cerema – Économie et partage

des ressources en eau – Juin 2020 + page 12/23

Clic

sur les images ci-dessous --> Zoom

| |

https://www.umontpellier.fr/articles/ces-pays-qui-recyclent-les-eaux-usees-en-eau-potable

|

|

|

|

|

|

|

Peut-on boire l'eau usée traitée ?

--- En sortie de la station d'épuration,

l'eau usée traitée n'est pas consommable. Un traitement

spécifique doit être réalisé afin de

la rendre potable.

--- Bien

que celà puisse être choquant au premier abord, de

nombreuses villes dans différents pays en manque

de ressources distribuent de l'eau potable après les traitements

nécessaires en complément aux ressources locales.

Exemple

1

L'exemple le plus concret et le plus ancien est

notamment le cas de la ville de Windhoek

(Namibie). Elle a été la première usine

au monde à développer ce procédé vers

1968. Celle-ci alimente en

eau potable jusqu'à 35 % de

la consommation de la ville de 400 000 habitants (25 000 m3/j)

à partir des eaux usées recyclées. Ceci permet

de pallier au stress hydrique local.

L'usine

de Windhoek utilise un procédé appelé réutilisation

directe de l'eau potable (DPR) qui élimine les polluants

et les contaminants des eaux usées grâce à

un processus à barrières multiples avant d'être

introduite sous forme d'eau purifiée et sûre dans

l'approvisionnement en eau potable, le tout en l'espace de 24

heures, ce qui réduit le temps et la distance entre le

traitement et la consommation.

( https://www.nature.com/articles/d44148-023-00350-6

)

Exemple

2

En France, le seul projet en cours de "potabilisation"

d’eaux usées traitées, est celui du Programme

Jourdain, en Vendée. L'eau est épurée

dans une

unité d'affinage, puis rejettée dans une zone

de transition végétalisée en amont du lac

de Jaunay et non directement dans le circuit de distribution d’eau

: c’est la "potabilisation indirecte". |

Film explicatif - (Clic

sur l'image)

Schéma du programme

Jourdain - (Clic

!)

|

|

Maintien du débit d'étiage pour les cours d'eau

La REUT : avantages, risques

et solutions

La REUT est une des réponses face au risque sécheresse.

Cependant le schéma directeur d’aménagement

et de gestion des eaux (SDAGE)

comporte des points de vigilance sur son développement.

Quels risques présente

cette technique ?

Cette technique est souvent

mise en avant dans le contexte du changement climatique.

Il faut cependant examiner ses avantages et les risques afin que

son usage soit adapté, et que son développement

n’engendre pas de maladaptation. Si elle peut contribuer

à économiser l’eau en réduisant les

prélèvements directs sur la ressource, tout en limitant

la pression polluante constituée par le rejet des eaux

usées traitées au cours d’eau, elle peut présenter

un certain nombre de risques :

--- Le premier risque est l’assèchement

du cours d’eau. Il faut rappeler que ces eaux non conventionnelles

ne constituent pas une nouvelle ressource. De plus, la plupart

des eaux de réutilisation produisent de fait leur évaporation

dans l’atmosphère. On interrompt donc le cycle. En

effet, les eaux usées traitées font partie du cycle

hydrologique car elles sont restituées au cours d’eau.

Elles peuvent même représenter une forte proportion

du débit de la rivière, jusqu’à 70%

pour un cours d’eau en étiage ! Leur réutilisation

peut donc avoir un impact considérable en termes d’assèchement

d’un cours d’eau. Les conséquences peuvent

être sévères à l’échelle

d’un bassin versant qui verrait cette pratique se multiplier,

alors que les rejets d’une station représentent une

part significative des débits des cours d’eau. Cela

entraînerait l’assèchement d’un territoire

et des usages en aval en comprometant les besoins de l’écosystème

aquatique.

--- Un autre risque est l’échec

en termes de maintien ou de transformation vers des usages durables.

Si l’eau réutilisée vient maintenir des usages

qui n’ont pas au préalable fait un effort de sobriété,

au sens d’une véritable transformation de pratiques,

la réutilisation des eaux usées traitées

n’aura d’effet qu’à court terme et ne

permettra pas une adaptation à moyen ou long terme à

la rareté de la ressource et donc le maintien de pratiques

durables.

--- Le 3ème risque est d’agir à

l’encontre d’une atténuation du changement

climatique qui vise à réduire les sources de gaz

à effet de serre. Car la réutilisation des eaux

non conventionnelles nécessite la construction d’infrastructure

pour le stockage, des canalisations pour l’acheminement

de ces eaux, sans compter l’entretien de ces nouveaux équipements.

Ces eaux exigent également, dans la plupart des cas, un

traitement complémentaire à celui de la station

d’épuration ainsi que de l’énergie pour

les acheminer. Toutes ces opérations sont coûteuses

et énergivores et entraînent l’extraction de

matériaux supplémentaires.

--- Enfin,

le risque sanitaire est réel.

Les eaux usées traitées étant riches en composants

organiques, les eaux stockées pour la réutilisation

courent un risque d’eutrophisation et de développement

de cyanobactéries car la réutilisation

en flux continu est improbable. Il y a donc un risque sanitaire

qui compromet leur utilisation ou la rend difficile, y compris

pour des usages agricoles.

Dans quels cas cette technique semble-t-elle adaptée ?

Il

y a plusieurs prérequis pour que cette technique soit pratiquée

en évitant les risques mentionnés ci-dessus :

--- Le cours d’eau

doit avoir un débit suffisant pour que la suppression du

rejet d’eaux usées traitées ne l’affecte

pas, ni sa faune et sa flore, en particulier en période

d’étiage.

--- Il faut également veiller à ce que les autres

usages en aval ne soient pas pénalisés par la réutilisation

du rejet de la station d’épuration pouvant entraîner

un moindre débit de la rivière. De ce point de vue,

un projet de réutilisation des eaux usées sera davantage

pertinent encore en aval du bassin versant, à proximité

du littoral ; pour autant, il ne faut pas négliger que

les populations de poissons ont besoin d’apports suffisants

en eau douce y compris les écosystèmes marins pour

bien fonctionner.

--- Tout projet de

réutilisation des eaux usées devrait donc faire

l’objet d’une étude hydrologique tenant compte

des autres projets du même type sur le bassin versant, afin

de tenir compte des effets cumulés.

--- L'étude

hydrologique repose sur des mesures du débit du cours d’eau,

de la pluie et sur des méthodes d’extrapolation en

tenant compte du changement climatique en cours. L’étude

doit permettre de tenir compte du partage avec les autres usagers

de la ressource en eau, qui risqueraient de pâtir de la

baisse du débit, mais aussi de préserver un débit

suffisant pour le milieu naturel, notamment dans les milieux humides

à protéger.

--- Par ailleurs, comme

déjà évoqué et comme le prévoit

la réglementation, il faut au préalable prouver

que les usages de l’eau ont évolué en profondeur

vers plus de sobriété, avant la mise en œuvre

d’un projet de réutilisation des eaux usées

traitées.

--- Il faut également

limiter les opérations complémentaires nécessaires

à la réutilisation des eaux usées traitées

lors du stockage des eaux. Un usage à proximité

de la station d’épuration permet d’éviter

un transport coûteux et énergivore.

|

| STEP

DE L'ILE DE PORQUEROLLES |

|

| *** Vers

1920

Depuis la création du village en 1920, la plus grande partie

des effluents domestiques étaient déversés

directement en mer, au niveau du port.

*** En 1975

La station d'épuration de type " biologique sans décantation

" a été mise en service en juin.

Elle a une capacité nominale de 4000 eq.hab. pour une charge

nominale de 1000 m3/j. Les effluents sont alors dirigés

vers les " Gorges du Loup "(3).

*** En 1981

La station rejette alors dans le lagunage naturel qui est mis

en service en septembre.

Il se compose de 3 bassins en série.

- La première lagune à "microphites" (algue

microscopique unicellulaire) a une surface utile de 4000 m2 pour

une profondeur de 1 m. env.

- La deuxième lagune composite comprend une zone à

"microphites" de 1300 m2 (P=1 m.) et une zone à

macrophytes (plantes aquatiques)

de 700 m2 d'une profondeur de 0,30 m env.

- La troisième lagune à "macrophytes"

a une surface utile de 4000m2 pour

une profondeur de 0,30m env.

- L'ensemble des lagunes permettent un stockage de 6 800 m3.

- Le temps de séjour dans les bassins est de 30 jours environ.

Ces lagunes jouent alors le rôle de traitement tertiaire.

(4)

En sortie de la 3e lagune, un bloc technique assure la mise sous

pression des eaux nécessaire à leur distribution

et surtout leur filtration sur des filtres à sable, essentielle

pour prévenir le colmatage du dispositif d’irrigation

goutte-à-goutte.

Ce bloc d’amenée d’eau est composé de

:

• une bâche de stockage,

• deux pompes de mise sous pression,

• un système de filtration à sable autonettoyant

par inversion de flux,

• des ouvrages de maçonnerie associés.

(5)

Les eaux usées traitées sont alors mises à

disposition du Conservatoire botanique national méditerranéen

afin de les utiliser pour l'irrigation des vergers. Cette solution

permet de fortement diminuer les volumes pompés dans la

nappe. (6) et

(7)

Les eaux usées traitées non réutilisées

sont rejetées par surverse de la dernière lagune

dans la « Garonne », ruisseau à écoulement

intermittent jusqu’au port (9).

Dans la pratique, sauf à l’exutoire des lagunes,

la Garonne ne présente pas d’eau libre en période

estivale.

Des

batardeaux sont également aménagés sur son

parcours afin de freiner l'écoulement des eaux vers le

port et pour favoriser l'infiltration de celle-ci dans le sol.

Cependant, dans les faits, cette solution amène

au croupissement des eaux qui deviennent verdatres et dégagent

des odeurs nauséabondes en bordure du chemin.

Les lagunes, dont le fond n'est pas étanche, doivent être

nettoyées tous les 3 à 4 ans. Durant cette période

celles-ci sont vidées et les effluents sont dirigés

vers les " Gorges du Loup ".

Actuellement, la station d'épuration

traite en période de pointe environ 1000 m3/jour

(4000 Eq.hab).

Le réseau d’eau usée traitée s’ajoute

au réseau d’eau de la nappe également utilisé

à des fins d’irrigation. Les deux réseaux

d’eau sont clairement distingués par des tuyaux de

couleurs différentes.

La chronologie

de la REUT de l'île de Porquerolles est rappelé sur

la fiche (2) et

le bilan sur la (10).

|

|

3 - Evacuation initiale

des eaux usées vers les Gorges du Loup

3 - Evacuation initiale

des eaux usées vers les Gorges du Loup

Zoom

- clic ! |

4 - Implantation de

la station d'épuration et des 3 lagunes

4 - Implantation de

la station d'épuration et des 3 lagunes

Zoom

- clic ! |

5 - Synoptique du

bloc technique de mise sous pression et filtration - Zoom

- clic !

5 - Synoptique du

bloc technique de mise sous pression et filtration - Zoom

- clic ! |

|

7 - Vue d'ensemble

STEP-conservatoire botanique et vergers

7 - Vue d'ensemble

STEP-conservatoire botanique et vergers

Zoom

- clic ! |

|

9 - Evacuation du

trop plein des lagunes dans la Garonne

9 - Evacuation du

trop plein des lagunes dans la Garonne

Zoom

- clic ! |

10 -Profil de la démarche

de la REUT à Porquerolles

10 -Profil de la démarche

de la REUT à Porquerolles

et points clés du bilan

Zoom

- clic ! |

|

|

CONCLUSION

La station d'épuration

des eaux usées de l'île de Porquerolles est

l'exemple parfait de la conception dès le départ,

de la volonté de mettre en oeuvre la REUT dans un

contexte de pénurie d'eau douce sur l'île.

Avec la pénétration du biseau salé

dans la nappe phréatique et des besoins en eau d'irrigation

pour le Conservatoire botanique national méditerranéen,

cette technique permet d'optimiser les ressources disponibles

sur l'île.

|

|

|

| Caractéristiques

-- La station d'épuration

d'Hyères - Carqueiranne se

situe au lieu dit l'Almanarre.

-- Elle est de type physico-chimique et biologique pour la filière

eau. Elle est composée de deux bassins tampons situés

après le traitement physico-chimique et après le

traitement biologique sur les eaux usées traitées.

Avant le prétraitement, un by-pass est présent.

Suite à un arrêt préfectoral, les micropolluants

en sortie de station doivent faire l'objet d'un suivi régulier.

-- Une conduite de 1000m en

sortie de STEP, de 700 mm de diamètre rejoint un poste

de surpression à proximité de la plage. Celui-ci

refoule les effluents jusqu'à

1500 m. du rivage, dans un émissaire de 700 mm dont

l'extrémité est immergé à environ

10 m. de profondeur. Le débit maximum est de 2500 m3/h.

--- Un suivi de la qualité du milieu marin au droit du

rejet des stations de traitement des eaux usées a été

réalisée en décembre 2012 (dossier

joint).

La mise en service de la

station a été réalisée vers la fin

de l'année 2010.

Capacité nominale station : 121 600 EH

Charge maximale en entrée : 79 300 EH

Périmètre de collecte sur les communes d'Hyères

et Carqueiranne.

En 2017 : 22 300 abonnés.

EN

2021 |

Cliquez sur

l'image pour accéder au document original

Cliquez sur

l'image pour accéder au document original

|

Volumes entrants

: 5 192 698 m3

Capacité nominale

--Volumes : 27 000 m3/j

-- DBO5 : 7 300 kg/j

-- DCO : 18 900 kg/j

-- MES : 10 700 kg/j

Charges moyennes reçues

-- Volume : 14 227 m3/j

-- DBO5 : 2 789 kg/j

(2789 kg/14227 m3 = 0,2kg/m3 -->200g/1000 l.

= 0,2mg/l

|

Rendements

épuratoires

-- DBO5 : 96,9 %

-- DCO : 92,8 %

-- MES : 97,2%

(100% = rendement parfait)

Quantité de boues produites : 1 123 tonnes Ms (matières

sèches)

(90% incinération & 10% compostage)

|

DBO5

: demande biologique en oxygène – représente

la fraction biodégradable de la pollution

DCO : demande chimique en oxygène – représente

la pollution globale des eaux usées.

MES

: matières en suspension – représente

la pollution physique des eaux usées.

|

Fonctionnement

normal

-- Comme indiqué ci-dessus le fonctionnement

de la station d'épuration est très satisfaisant

avec des rendements épuratoires avoisinant les 95%. Il

n'y a donc pas de risque de pollution pour les rejets en mer,

si ce n'est l'apport d'eau douce .... comme pour les cours

d'eau avoisinants dans la rade d'Hyères (Le Gapeau,

Le Roubaud, Le Pansard et le Maravenne).

-- Cette eau pourrait donc être "réutilisable"

dans son principe, pour différents usages dans les classes

de qualité C et D.

Fonctionnement

lors des orages

Lors des orages, l'ensemble du réseau des

eaux usées se trouve en surcharge. Celà est dû

:

1 - Aux mauvais raccordements :

Raccordement des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées

(gouttière, descente de garage, avaloir de la voirie ....).

Regard de visite et boîte de branchement non étanche.

2 - A un réseau

non étanche :

Défaillance du réseau collecteur ou du réseau

de branchement (perforation, cassure, fissure, effondrement, joint

mal positionné, infiltration, ovalisation, poinçonnement,

corrosion, déboîtement, pénétration

de racines, inversion de pente, branchement pénétrant

....)

Tout ceci augmente le volume qui arrive à la STEP. Lorsque

le niveau de la nappe phréatique monte ce problème

est encore plus sensible en zone littorale comme à Hyères

ou les collecteurs sont implantés jusqu'à 4 m. de

profondeur.

3 - Conséquences

:

- Montée en charge du réseau,

- Débordement du réseau vers le milieu naturel en

différents lieux (déversoir d'orage ou trop plein

dans les stations de relèvement et refoulement ),

- Transfert des excédents en amont de la STEP vers un bassin

d'orage, puis ensuite les excédents vont être refoulés

directement en mer sans traitement possible.

- Augmentation de la consommation électrique des postes

de refoulement,

- Augmentation des réactifs utilisés pour le traitement,

- Diminution de la qualité du traitement,

- Risque de départ de boues.

|

Implantation de la STEP

de l'Almanarre

Implantation de la STEP

de l'Almanarre

à proximité du golfe de Giens - (zoom)

|

|

|

| RÉUTISATION

DES EAUX USÉES TRAITÉES A LA STEP DE L'ALMANARRE |

Principe de base

-- En premier lieu, il faut répertorier

les besoins permanents en eaux usées recyclées à

proximité de la STEP.

-- La difficulté va être de synchroniser les volumes

sortant de la station 24h/24h et 365 jours par an à ceux

de la demande pour les différentes utilisations envisagées.

-- Il sera donc indispensable de créer un bassin "tampon

de stockage" avec un surverse afin d'évacuer l'excédent,

d'optimiser le volume réutilisable ..... et surtout de

trouver une zone pour le réaliser !

-- Il faudra ensuite mettre en place une station de pompage qui

refoulerait dans un réservoir en hauteur pour une desserte

en gravitaire dans un réseau d'adduction spécifique

afin de distribuer ces eaux vers leurs destinations. Sur certains

tronçons, la pose d'un réseau "d'eau non potable"

à proximité d'un réseau "d'eau potable"

comporterait des risques de confusion lors de l'exploitation des

canalisations.

-- La principale utilisation au regard du volume à réutiliser

serait probablement l'irrigation pour l'agriculture.

-- L'ensemble de ces installations impliquerait des investissements

importants, ainsi que des coûts de fonctionnement et d'entretien.

Comment

et où réaliser cette installation

1 - Utilisation directe

1a - Bassin tampon et station de pompage

Si nous prenons comme exemple, un stockage d'une journée

moyenne de 15 000m3 :

En refoulant les eaux usées, on peut imaginer de créer

"discrètement" un bassin sur environ 15 000m2

"en haut" de l'ancienne décharge publique qui

culmine à 20 m. NGF environ. A cette altimétrie,

la pression utilisable au niveau zéro en pied du bassin

serait de l'ordre 1,5 bar et de ..... plus grand chose quelques

kilomètres plus loin !

1b - Réservoir en hauteur

Il faudrait alors créer un réservoir spécifique

"quelque part" vers l'altitude 100,00 m. NGF environ,

afin d'avoir une pression suffisante d'utilisation.

1c - Conduites de distribution

Comme la STEP est loin de ces zones là, il faudra investir

pour créer un nouveau réseau qui viendrait en "doublon"

:

-- avec celui du canal

de Provence pour l'irrigation comme le figure le

plan d'implantation ci-joint.

-- avec l'eau du "Canal Jean Natte/Roubaud"

(vers le lycée

agricole) pour la réalimentation de la nappe phréatique

qui existe depuis mars 2016. Celle-ci se

fait actuellement de novembre à avril. Documentation

ci-jointe.

1d - Coût pour les usagers

Il semble évident que les m3 qui arriveraient aux demandeurs

destinataires ne seraient pas "gratuits" au regard des

frais de fonctionnement et des investissements réalisés.

2 - Utilisation sur

le principe du lagunage (idem Porquerolles)

2a - Stockage

En gravitaire, si nous voulons reproduire le principe de l'épuration

lagunaire, il faudrait :

-- une première lagune

à "microphites" (algue microscopique unicellulaire)

d'une surface utile de 27000 m2 pour une profondeur de 1m env.

(surface idem capacité maxi de la STEP),

-- une deuxième lagune composite comprenant une zone à

"microphites" de 8800 m2 (P=1m) (1300m2/4000m2x27000m2)

et une zone à macrophytes de 4800 m2 (700m2/4000m2x27000m2)

d'une profondeur de 0,30m env.

-- La troisième lagune à "macrophytes"

(plantes aquatiques) aurait une surface utile de 27000 m2 pour

une profondeur de 0,30m env. (surface idem capacité maxi

de la STEP),

--

L'ensemble des lagunes permettrait un stockage de 46 000 m3 sur

7 ha environ.

-- Le temps de séjour et de transit dans les bassins serait

de 30 jours environ.

-- Ces lagunes joueraient alors le rôle de traitement tertiaire.

2b

- Terrassement

L'aménagement des lagunes nécessiterait des terrassements

sur 7 hectares environ, à une profondeur supérieure

à un mètre (sous

le niveau de la mer) afin de permettre

un écoulement en gravitaire entre les 3 lagunes. Celà

représente un volume d'environ 100 000 m3 (70 000m2 x 1,40m).

2c

- Station de pompage et filtration

A partir de ce stade du traitement des eaux usées traitées,

nous en revenons au point 1a

évoqué ci-avant ; à savoir

:

1a - Bassin tampon et

station de pompage

1b - Réservoir en hauteur

1c - Conduites de distribution

1d - Coût pour les usagers

2e

- Importance du projet

Même si nous prenons l'hypothèse d'un recyclage partiel

et non total de eaux usées traitées en sortie de

la STEP, la démarche sera similaire.

2e

- Faisabilité du lagunage

La réalisation d'un lagunage va probablement se heurter

aux problèmes suivants :

-- Autorisations administratives pour envisager ces travaux,

-- Aménagements en contradiction probable avec ce "site

classé" et l'OGS,

-- Incertitudes techniques en raison de travaux de terrassement

et d'exploitation en dessous le niveau de la mer,

-- Les

lagunes, dont le fond n'est pas étanche, devront être

nettoyées tous les 3 à 4 ans.

-- Perturbation de l'écosystème environnant,

-- Dégradation de l'image du double tombolo,

-- Augmente les investissements et les frais d'entretien par rapport

à "l'utilisation directe" en

sortie de station.

-- Il faut toujours rejeter les effluents non réutilisés

en mer par l'émissaire existant.

|

|

N'oubliez

pas de "cliquer" sur les textes en bleu qui sont soulignés

pour accéder à des documents complémentaires.

|

Sources

d'informations

https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2018/05/synthese-etude-reut-vf.pdf

https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/6205/1/IN1274-669%20Almanarre%20-%20Stabilit%C3%A9%20%C3%A9missaire%20-%20Ind%203.pdf_1215Ko

https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/6205/2/IN669-1274_Etude%20de%20courantologie%20et%20de%20dispersion.pdf_3771Ko

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_06_panorama_reut_pour_edition_vdef-1.pdf

https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/web_rapport_activites_tpm_2017.pdf

https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/rapport_annuel_eau_assainissement2020.pdf

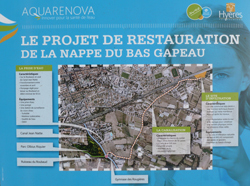

https://metropoletpm.fr/actualites/aquarenova-un-projet-innovant-restaurer-ressource-eau

https://moncompteclient.canaldeprovence.com/_map/front/?m=res

https://eau.seine-et-marne.fr/fr/actualites/reutilisation-des-eaux-traitees-issues-des-stations-depuration

https://www.nature.com/articles/d44148-023-00350-6

https://www.eau-seine-normandie.fr/reutilisation-eaux-usees-traitees

https://www.mitawatertechnologies.com/fr/ressources/articles-techniques/filtration-tertiaire-pour-le-traitement-des-eaux-usees-vue-densemble-reglementations-technologies/

Page

mise à jour le 15/12/2024

|

|